Dans le cas de l’uranium, les trois isotopes naturels les plus abondants sont l’uranium 238 à 99,2739%, l’uranium 235 à 0,7204% et l’uranium 234 à 0,0057% ; les ressources naturelles d’uranium sont donc essetiellement composées d’uranium 238.

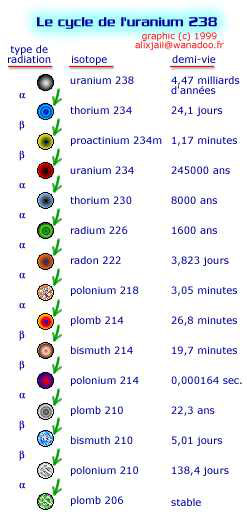

L’uranium 238 et 235 sont les premiers termes de deux séries radioactives. L’uranium234, descendant de l’uranium 238 est issu de la séquence de désintégration suivante (Ivanovitch, 1992) :

Ce sont ces trois isotopes que l’on trouvera à l’état naturel mais d’autres ont été fabriqués par l’homme par fission, fusion ou autre transformation physique.

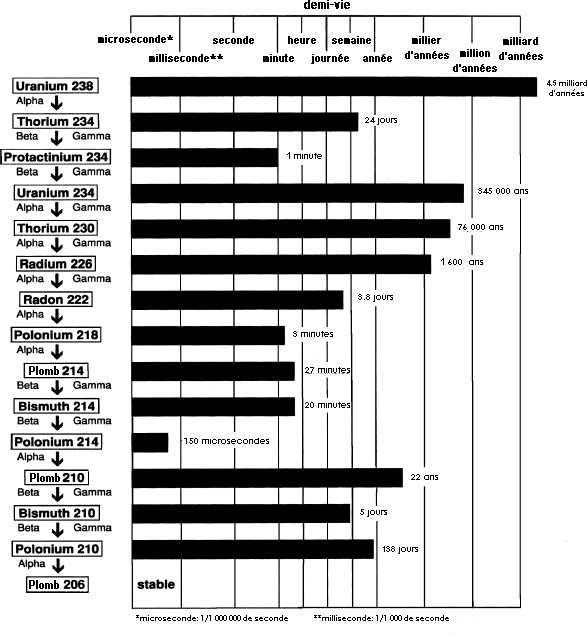

Ces trois patriarches étaient présents dans le nuage proto-solaire qui s’est condensé pour former le soleil , la terre et les planètes. La descendance de l’uranium 238 constitue une de ces trois familles. Une cascade de désintégration s'est produite sur une très longue période en passant par des éléments de demi-vie plus ou moins courte qui ne s’arrêtent que lorsqu’un noyau stable est produit. Dans le cas de la filiation radioactive de l’uranium 238, il s’agit du plomb 206 qui survient à la quatorzième génération.

Les temps de vie sont extrêmement variables et il est difficile de se représenter une telle gamme de période allant de la seconde au milliard d’années. La filiation d’un noyau ressemble à un cours d’eau traversant plaines et rapides, alternativement rivière paresseuse et torrent.

|

éléments

|

période

|

unité

|

émetteur

|

|

uranium 238

|

4,468

|

Milliards d’années

|

a

|

|

thorium 234

|

24,10

|

Jours

|

b-

|

|

Protactinium234

|

6,70

|

Heures

|

b-

|

|

Uranium234

|

245500

|

Ans

|

a

|

|

Thorium230

|

75380

|

Ans

|

a

|

|

Radium226

|

1600

|

Ans

|

a

|

|

Radon222

|

3,8235

|

Jours

|

a

|

|

Polonium218

|

3,10

|

Minutes

|

a

|

|

Plomb214

|

26,8

|

Minutes

|

b-

|

|

Bismuth214

|

19,9

|

Minutes

|

b-

|

|

Polonium214

|

164,3

|

Microsecondes

|

a

|

|

Plomb210

|

22,3

|

Ans

|

b-

|

|

Bismuth210

|

5,013

|

Jours

|

b-

|

|

Polonium210

|

138,376

|

Jours

|

a

|

|

Plomb206

|

stable

|

-être l’élément essentiel de certains minéraux

-se présenter en substitution dans des minéraux, pour la plupart très communs mais généralement peu abondants dans les roches

-être en trace dans les principaux minéraux constituant les roches

-se situer à la surface des minéraux

-s’associer avec la matière organique

-être à l’état dissous dans les fluides géologiques.

Les minéraux d’uranium sont répartis selon deux groupes : les tétravalents et les hexavalents.

Le principal mineral est l'oxyde d'uranium (pechblende ou uraninite) qui cristallise sous forme cubique, la thorite, qui est le silicate de thorium (ThSiO4), qui cristallise par contre sous forme quadratique, ou la brannérite (U (Ti) 2(O) 6)

Les seconds présentent toujours des couleurs vives, il s’agit d’un vaste groupe comprenant 400 espèces et l’on en découvre de nouveaux chaque année. Leur structure est souvent de type mica avec un clivage parfait. Ils sont souvent de couleur jaune, d’où le nom de « produits jaunes » et forment de très belles cristallisations extrêmement fragiles. On trouve ainsi la carnotite (K2 (UO2)2(VO4)2,3H2O) ou la tyuyamunite (Ca (UO2)2(VO4)2,5-8H2O).

L’uranium peut aussi se substituer à certains éléments (Th, Ca, Zr) dans la structure des minéraux dits « accessoires ». Les minéraux les plus courants sont, par ordre d’abondance moyenne, décroissants en uranium : le xenotime, la monazite (TRl (PO4)), le zircon, l’allanite, le sphène et l’apatite.

Du fait de son rayon ionique et de son degré de coordinence élevés, l’uranium ne peut entrer dans la structure des minéraux essentiels des roches, qui sont principalement des silicates. Les teneurs en uranium de ces minéraux sont généralement très faibles.

La capacité d’absorption de l’uranium par un certain nombre de minéraux permet de contrôler sa géochimie. L’absorption se produit lorsque les espèces ioniques d’uranium sont attirées par la surface des minéraux qui ont une charge électrique opposée : elles sont donc contrôlées par le pH. L’absorption de l’uranium est aussi contrôlée par d’autres facteurs comme la cristallinité des minéraux, la présence et la nature des ligands (anions complexes) et la présence des cations.

Dans les roches sédimentaires, la liaison spatiale entre uranium et matière organique, est souvent observée. Elle est liée au pouvoir d’absorption, de complexation et de réduction de la matière organique.

L’uranium est donc essentiellement présent dans les roches à l’état naturel mais souvent en faibles quantités et ne constitue pas un réel danger pour l’homme tant qu’il n’y touche pas.